大德无形 大爱无声

——全省教育系统掀起向张桂梅同志学习的热潮

为弘扬张桂梅爱岗敬业、教书育人、无私奉献的精神,加强我省教育队伍建设,促进我省教育事业的发展,近日,省委高校工委、省教育厅向各州、市教育局,各高等学校、省属中等专业学校(中小学)发出《中共云南省委高校工委、云南省教育厅关于在全省教育系统迅速掀起向张桂梅同志学习热潮的通知》。

为大力宣传张桂梅牢记宗旨、坚定信念,对党忠诚的优秀品质;学习她淡泊名利、无私奉献、不求回报的崇高境界;学习她热爱生活、艰苦奋斗、乐观向上的优良作风;学习她爱岗敬业、教书育人、为人师表的高尚品德,使张桂梅精神在我校发扬光大。本中心特收录张桂梅同志先进事迹及《云南日报》报道和评论员文章,供广大师生学习。

生命因爱而灿烂

——张桂梅谱写的命运交响曲之一

2008年03月21日 《云南日报》 “虽然不知道哪一天我会倒下,但回顾今生一路走过的历程,我不后悔!因为我没有给党旗抹黑,我在尽力履行着一名共产党员的光荣职责。只要我还有一口气,我就一定全心全意为孩子们服务,全心全意为人民服务,牢记自己的使命,永葆共产党员的先进本色,为党和人民的事业倾尽全力、奉献所有!”

——题记·摘自张桂梅先进事迹报告稿

3月9日,星期天。我们来到华坪儿童之家二楼教室的门前,一阵饱含深情的歌声传出来:“遥望夜空的明月,想起了久别的故乡……妈妈呀妈妈,孩儿祝福你……”高矮、大小不一的孩子们,边唱边用依恋的目光追随着他们的“妈妈”。穿着一身洗得发白的牛仔装的张桂梅,充满活力地挥手指挥着歌唱,缓缓地走过一个个孩子身旁,一脸慈爱的笑容。此情此景,让我们的眼眶一下子湿润了。

坐在记者面前的张桂梅,淡淡的微笑掩不住苍白的脸色和疲惫,随着采访时间的延续,她的嗓音逐渐沙哑,需要不时喝水来继续同我们的谈话。通过媒体的报道了解了许多她的事迹,未见面时想着她该是个怎样的“钢铁之人”,此时的她是这样的柔弱,但眼中不时闪现的神采,让我们感受到她激扬的生命之光。

命运对她是如此的不公:少年丧母、青年丧父、中年丧夫,1997年患上肿瘤,两次手术,病灶扩散,至今仍在与病魔抗争;命运对她又是如此的眷顾:1999年以来,她先后获得全国“五一”劳动奖章、全国先进工作者、全国十佳师德标兵、全国精神文明十佳人物、云南首届“兴滇人才奖”等等荣誉,当选为党的十七大代表。

“是什么让你能忍着病痛没日没夜地拼命工作、笑对生死?是什么使你不计较个人得失,倾其所有帮助贫困学生?是什么力量支撑着你病弱的身躯,当起了84个孩子的‘妈妈’?”……

“一位美国华侨两次见到我。第一次他说,如果你是我的姐姐,我扛起你就走;第二次他说,我回国把你的事告诉朋友,他们说你有精神病。”对这样“尖刻”的连续提问,对别人的不理解,张桂梅不是第一次遇到。

她平和地说:“当我无奈的时候、无助的时刻,是华坪这片土地的父老乡亲向我伸出了援助之手,把我从死亡的边缘拉了回来。在我沉溺于个人的情感时,是学生们让我鼓起了战胜苦难、追求新生活的勇气。”1995年2月,如兄长般呵护着她的丈夫因患癌症去世,无依无靠的张桂梅伤心欲绝,她想到了出家,甚至想到了随丈夫而去。在同事们的开导下,她抱着“躲起来”的心理,1996年8月,从大理喜洲区一中申请调到华坪县中心中学。然而,接下来发生的一件事,改变了她的人生之路。张桂梅至今记得当年9月开学的一幕:一位傈僳族学生的家长带着孩子来交学费,他把一个包放在桌子上:“就这些了啊,有了钱我还会送来。”张桂梅打开一看,全是一毛两毛的零钱,这不够呀!看看双脚沾满泥土的父亲,再看看有着一双清澈晶莹眼睛的小女孩,张桂梅没顾上数钱,连忙为小女孩办理了注册手续。过后,她认真数了好半天,只有30多元钱。

张桂梅为小女孩交了100多元的学费,留下了这一包30多元的零钱。

每当看到班上贫困学生求知的目光,看到这包寄托着小女孩全家希望的零钱,她实实在在感受到了山区群众的贫困,感受到了孩子们为了改变命运的艰辛。“孩子们为走出大山能寒窗苦读,我作为老师为人师表,难道不能走出失去丈夫的阴影。”

正当张桂梅在新的环境中努力工作时, 1997年4月,她患上了肿瘤,医生要求她马上住院治疗。想到为丈夫治病时已花光了家中的积蓄又不忍心向新单位借钱,想到7月份就要参加中考的4个班的学生,张桂梅哭了一整夜。第二天一大早,她收起检验报告走进了教室。直到7月24日,把学生们送进了考场,她才住进医院做手术。术后医生叮嘱她至少调养半年才能工作,但她24天后又站在讲台上。由于过度劳累,第二年她的病复发了,她仍然坚持到假期才到昆明做第二次手术。

严重的病情再次考验着张桂梅面对生活的信念和勇气。在张桂梅最需要关怀帮助的时候,学校和同事们向她伸出了友爱的手。1997年8月,华坪民族中学扩招,县教育局给学校“特权”——可以在全县范围内任意抽调3名教师。时任民中校长的李建国首先点了张桂梅。有人不理解,要一个病人启不是增加学校的负担?“张老师的师德让人敬佩,这样的好老师我们要定了”。到民中后,从学校领导到老师们把张桂梅当作自己的家人,她不想吃药,老师李华帮的妻子为她煮好中药劝她喝;张桂梅为了贴近学生,都是和同学们一起吃食堂,老师们谁家做了好吃的,不忘为她留一点送去;病情重时,学校专门安排女老师晚上到宿舍陪她一起休息;为让她多一些乐趣,大家找“借口”,约她去唱个把小时的歌……

党组织同样关注着张桂梅的健康,更关心着她的成长进步。刚到华坪任教一年,她就被县教育局评为师德标兵。1998年,继续被县教育局评为师德标兵,被县妇联评为巾帼建功标兵,丽江地委、行署授予她优秀人民教师的荣誉。加入党组织是张桂梅多年的心愿,1998年4月,她光荣地成为一名共产党员。在填写《入党志愿书》时,张桂梅向党吐露心声:“是党在我最困难的时候,给了我勇气,为我指明了方向。党的希望就是我的希望,党的理想就是我的理想,我的一切永远属于伟大的中国共产党”。

党组织给予张桂梅的不仅是生活的勇气和人生奋斗的方向,还让她重温了家庭的温暖和亲情。2005年10月下旬,张桂梅回到了离别32年的故乡——黑龙江省牡丹江市,与哥哥、姐姐们团聚了。事情的起因是9月底在昆明召开的全国教科文卫体系统工会女职工工作经验交流会上,张桂梅的事迹报告打动了与会的代表们,大家不约而同地为她捐款1万多元。为防止张桂梅将捐款再次捐出,中国教科文卫体工会和云南省教卫科工会女职工委员会“扣下”了这笔捐款,与黑龙江教科文卫体工会联系,“逼”着张桂梅回家与亲人团聚。6天的亲人相聚让张桂梅对人生有了更深的感悟。她在给中国教科文卫体工会领导的感谢信中写到:“我会不怕一切艰难险阻,去完成我对山区教育事业的心愿。不管是对孤儿还是对学生,我都会用亲人的情感去对待他们,让他们真正感受到我就是他们的亲人,让孩子们不再有孤独感。再难我都要把他们养大成人”。

“你把大家捐给你治病的钱和各级的奖金45万多元都捐献给了孩子们和华坪的教育,是为了感恩吗”?对记者的提问,张桂梅略作思考后坚定地说:“我觉得感恩已无法支撑着我往前走了。把我推着往前走的是一种责任和追求,是一种热爱和信念。这就是党和人民对我的关怀,为我注入了生命的活力,撑起了我奋斗的风帆。”

“你有梦想吗”?张桂梅笑了:“出席党的十七大会议时,就有记者问我这个问题。我有梦想,我想建一所女子高级中学,而且这梦想正在变成现实”。

【记者手记】人过中年、孤身一人、疾病缠身,张桂梅一路走得艰难;84个子女、桃李无数、梦想成真,张桂梅的生命因爱而生机无限。采访中,她反复提到年轻时读的两本书——《红岩》、《钢铁是怎样炼成的》。了解了张桂梅的事迹,记者理解了这两本书在她心中的位置:江姐因理想信念而笑对生死,保尔为理想信念而人生无悔。大爱无言,让我们一同记住张桂梅在党员转正申请书上的一句话:春蚕到死丝不断,留赠他人御风寒。

何 侃 乐志伟 李秀春 江世震 (云南日报)

生命因爱而延伸

——张桂梅谱写的命运交响曲之二

2008年03月23日 《云南日报》

张桂梅常年克服病痛的折磨,坚守在讲台上。禹江宁 摄

多年来,我送走了一批又一批学生和孤儿院的孩子,可自己变得四壁空空,跟同龄人相比,已苍老了许多。但一想到我的学生,他们没有因为贫困而辍学,有的走进高等院校的殿堂,有的已回到大山当了教师、医生,有的正在改变着家乡的穷山恶水。我心里一想到这些就感到满足、快乐、无怨无悔。

——题记·摘自张桂梅先进事迹报告稿

华坪县儿童之家福利院,一位小伙子正在忙着招呼孩子、烧水做饭。他叫王平,是云南大学行政管理专业的在读研究生,借社会实践准备论文的机会,来到儿童之家义务帮助张桂梅照看孩子的。

1997年,王平在华坪民族中学上初二时,有幸遇到了张老师,在此后的求学路上,张桂梅不仅是他的班主任,更像他的父母。王平上了高中,每个周末张桂梅都帮他补习语文、政治,使他高考语文考出130多分的成绩;大学毕业考上研究生,为减轻家里的负担,他联系好了工作。张桂梅鼓励他:“再坚持几年,知识将是你最大的财富”。王平印象最深的是:张老师为贫困学生资助学费、带大家改善伙食,而自己一天的生活费却控制在3元钱以内……王平说:“张老师是在用发自内心的爱关心我们,用自己的生命照亮我们。”

在连续多次的采访中,记者千方百计想找到一本张桂梅的日记,却未能如愿。她说:“每天都忙着上课招呼孩子们,哪有时间写呀。”在翻阅她的档案时,记者发现了她1996年9月至1997年8月年度履职总结中的一段文字:“我已检查出自己患有肿瘤,腹腔已肿成一个大肿块。我吃着止痛药,强忍疼痛,面带微笑地走上讲台,给学生一种轻松愉快的学习气氛。面对着检查报告单上没有表情的几行字,知道自己走向了生命的边缘。我咬牙坚持,一定要把学生送上考场。”她说到做到,一直到学生进了中考的考场才做了手术。拖着病弱的身子,张桂梅没有半点在意。1997年12月,终因过度劳累,张桂梅病情复发;1998年3月,病情恶化,领导和同事们语重心长地劝她说:“事业需要你活着,我们还要和你多共事10年、20年,而不是几年。请你赶快去住院治疗吧!”冲着这份真情,张桂梅终于住进了县中医院。可她人在医院心在校园,每天一拔下针头又走上讲台,没有在医院安稳度过一天。坚持到1998年7月22日中考结束,她才去昆明做了第二次手术。

到民族中学后,张桂梅以惊人的毅力一边与病魔搏斗,一边把有限的生命全部献给了教学工作和学生。她带领语文教研组进行教学改革,优化课堂结构,使文科的课堂授课实现了新的跨越。她结合实际改革了自己多年的教学模式,开展以“三点三路”教学为主的多种方法并用的实验。张桂梅在年度履职总结中这样写道:“‘三点’,指在钻研教材时抛开枝末细节,舍弃贪多求全,突出解决好课文的重点、难点和特点;‘三路’,指在编写教案时,开展教学时,一要弄清作者的思路、二要设计自己的教路、三要指引学生的学路。‘三路’之中,作者的思路是客观依据,教师的教路是主观设想,学生的学路是主客观统一的归宿。”她注重把情感教学贯穿到教学工作的各个环节,使每一节课都有新的气象,学生的成绩节节攀升。到民族中学的当年,她任班主任的那个班综合成绩名列全县第一;她担任教学的语文和政治,统考成绩名列全县第4和第2;她所辅导的学生,两人荣获省级语文竞赛一、二等奖。

同事向她请教带出好成绩的“秘笈”,她诚恳地说:“山区的孩子与城里的孩子相比有较大的差距,我们做为老师,要贴近他们的心灵,尊敬他们的感受。不仅仅是给他们传授书本上的知识,还要传授其他方面的东西,让学生看到光明、看到外世界的科技而发生的变化、看到现代人的生活,这样他们才会有追求的目标。有了追求就有动力,有动力就有了学习的兴趣”。

老师们敬佩她钻研业务的劲头,更敬佩她对学生的爱心。她到民中后,每年都扶养几名贫困学生。一名彝族男生一天突然对她说:“张老师,我不想读书了。因为我继续读的话,妹妹就不能上了”。张桂梅一听急了,马上到学生家家访,看着家徒四壁的家庭和生病的男主人,张桂梅的眼泪一下子流下来。“妹妹的初中到民中上,高中学习的费用我也包了”。小女孩上高中了,一开学就得拿出千把块钱,张桂梅尝到供养的困难。为了几个孩子能完成学业,她自己省吃俭用,手边常常连三五块的零用钱都拿不出来。现在这名女孩上大二了,哥哥已大学毕业。今年2月份张桂梅又去了他们家,看到家里有了电视机、沙发,添置了好几件农用机械,男主人脸上的病容也不见了。见到张老师,全家人张罗着要杀猪谢师。男主人拉着张桂梅的手说:“听说张老师也生着病,而且供养的不仅是我家的娃娃,我们心里很难过,决心要好好奋斗,早日脱贫,也为你分点忧啊”。听到这话,张桂梅满足的笑了。

2003年,张桂梅送走了一个特殊的班级。这个班的多数学科都频繁换过老师,由于班风差,学生有的转走、有的降级,有的男生晚上还在网吧过夜,到张桂梅正式来担任班主任并承担语文、政治课的教学时,离中考只有4个月的时间了。张桂梅进山找回了不读书的学生,把降级的学生也要了回来。学校领导也给其他任课老师作工作,大家共同给学生加油鼓劲,班风和学风有了明显好转。但玩游戏的学生晚上仍管不住自己,张桂梅心急如焚,把行李搬进了男生宿舍。学生们惊叫起来:“你不会来睡吧?只是吓唬我们吧”。张桂梅说:“试试看嘛”。

就这样,她和32名男生住在了一起。早上,张桂梅6点钟就提前起床;晚上,张桂梅检查完女生宿舍回才来到男生宿舍,一张床一张床地查点人数,看看人数够了才躺下,与学生们用轻松的语气聊聊白天的功课,一会儿宿舍里响起了梦话声、打鼾声。有张桂梅堵门,有网瘾的同学晚上无法去泡网吧了,他们说张老师比妈妈还管得严。这个班的学生在中考时,有22个同学考到了500分以上,老师和家长都说真是没想到。而其中的艰辛只有张桂梅知道:华坪夏天的气温在30度以上,下午她不敢喝水,怕自己晚上起夜时学生溜出去;男生们的鼾声、脚汗味让她睡不着,第二天头疼头晕……但张桂梅的心是快乐的,因为从那以后,许多学生都尊敬的称呼她:“校园妈妈”。

【记者手记】“师者,所以传道受业解惑也。”我们尊敬老师,除了老师能传授我们知识,更在于老师以自己的言行引导着我们怎样以一颗无私奉献的爱心善待他人,以一种执着无悔的精神回报社会,这正是我们民族得于生生不息的大“道”。桃李不言,下自成蹊,学生永远不会忘记有一颗爱心的老师。在此,记者发自内心地叫一声:“张老师”!

记者 何 侃 李秀春 乐志伟 江世震(云南日报)

生命因爱而蓬勃

——张桂梅谱写的命运交响曲之三

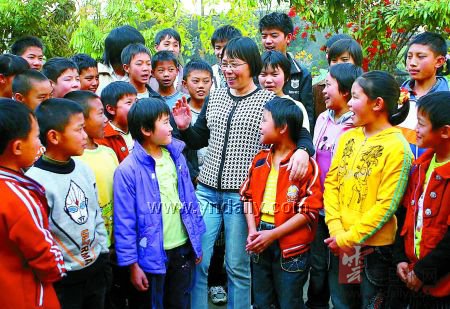

孩子们和张桂梅在一起。本报记者 禹江宁 摄

“我没有想到抚育孤儿会这么累心,并不仅仅是给他们一个地方住,让他们吃饱穿暖那么简单。我刚来时是准备当院长的,现在成了‘妈妈’。院长好干,妈妈难当,院长和妈妈是两个概念。我之所以坚持做下去,是担心别人来当的是‘院长’,不是‘妈妈’”。

——题记·摘自记者采访张桂梅笔记

3月5日晚,华坪儿童之家福利院的男孩小华出走了,消息马上传到正在丽江出差的张桂梅耳中。“家庭变故的小华到儿童之家的时间不长,正在适应期,千万别出什么事呀。”张桂梅心急如焚,不停地打电话让大家四处寻找。深夜,小华的电话打到张桂梅手机上:“我想回家,我想你,妈妈。”一声“妈妈”,让张桂梅心中的埋怨烟消云散了。“孩子,站在原地别走开,妈妈马上让人来接你回家。”很快,福利院的工作人员开车从

8公里外的荣将镇接回了小华。

“妈妈这个词,是我这一生最想喊、最想听的。”谈到母爱,张桂梅的话音变得柔和,眼中含着薄薄的泪水。张桂梅幼年丧母,在哥哥、姐姐的关心下长大。1975年,刚满18岁的张桂梅跟随姐姐从东北老家来到云南,成为小中甸林业局的一名林业工人。10多年的雪域高原生活,磨练了张桂梅吃苦耐劳的坚强意志。以彝族林业工人沙玛洛瓦为代表的一大批林业工人,《红岩》、《钢铁是怎样炼成的》的主人公江姐、保尔·柯察金对她产生了巨大的影响。张桂梅在花季年华受到同事、领导和组织的特别关爱,先后担任小中甸林场团总支书记,小中甸林业局党校团支部书记、教员,小中甸林业局团支部书记、妇女主任、局长办公室主任等。“组织给了我家庭般的温暖,教育我成长进步。但我总感觉,我得到的更像是一种‘父爱’,当我生病,特别是有心事的时候,真想靠在妈妈怀里述说一番。”结婚后,张桂梅最想的是当一位母亲,但读书、调动工作等,让她一次又一次推迟了做母亲的计划,丈夫的患病去世,击碎了她的母亲梦。

到华坪后,她把爱心倾注到学生身上,也赢得了学生的尊敬和爱戴。听说吃核桃仁、灵芝粉能治疗肿瘤,学生们在假期里上山为张桂梅找灵芝磨成粉、摘核桃,当看到一名女生提着核桃的手上还留着洗不尽的黑色核桃汁时,张桂梅一把将小女生揽在怀里:“这不就是孩子对母亲的孝心吗?这不就是我的孩子吗?”随着张桂梅对学生的爱心在社会上传播,2001年3月华坪儿童之家福利院成立时,资助的慈善机构美国妈妈联谊会和县里都希望她能出任院长。虽然病症在身,张桂梅无条件地义务兼起了院长。

儿童之家刚建院的第一天就收了36个孤儿,最小的两岁,最大的12岁。这些孩子的卫生习惯很差,有的头发里有虱子,许多孩子不会上卫生间,大小便拉得满院子都是,更有的拉在床上、裤子里,特别爱清洁的张桂梅帮他们清理后,恶心得饭也吃不下。张桂梅风风火火地按自己的想法管理福利院,为养成孩子们的卫生习惯,她帮孩子们洗澡。但孩子们一边洗、一边哭,还用少数民族语言骂她。张桂梅的心里委屈极了:“我这样努力地与孩子们培养感情,细心地照顾他们,他们怎么不领我的情呢?”

“小萝卜头的一声‘妈妈’喊到了我的心里。”张桂梅说,小萝卜头是5年前张桂梅收养的孤儿,刚入院时只有一岁多。孩子小,晚上张桂梅带着他一起睡。小萝卜头特别依恋张桂梅,一见面就要张桂梅背着、抱着,但一到晚上睡觉时,小萝卜头都把小脸转向墙壁,两只小手扶着墙壁睡,张桂梅想不明白是为什么。一天晚上,张桂梅换衣服时,小家伙飞快地爬过来,抱住张桂梅的胳膊,用脸在胳膊上擦来蹭去,一边蹭一边喊着“妈妈、妈妈”,直到依偎在张桂梅的身上睡着了。这一夜张桂梅没有睡着,也舍不得翻动一下身子:“此时我明白了孩子们需要的是什么?他们要的是一个家,一个真正爱他们,把他们当作自己亲生孩子一样的妈妈。”2007年8月,党中央、国务院邀请60位全国部分教师和教育专家到北戴河休假,并允许每人带一位亲人陪同。张桂梅作为云南省唯一被邀请的教师,她曾想带多年没有见面的姐姐同去,但这个念头一闪过后,她想到了自己收养的孩子们。于是,张桂梅带上了小萝卜头。小萝卜头回来逢人就讲,跟着妈妈到了北京天安门看升国旗、到北戴河在大海里游泳……

“我不但要管好孩子们的学习、生活,更关心他们的心理,让他们相信,不管遇到什么事,他们的身后都有我这个妈妈。”父亲的死亡在小坪的心里留下了阴影,心里充满了偏执和对他人的敌意。他用石头把卫生间的下水道堵死,把拖把放在卫生间的门上,把尿撒在水桶里……在学校里,小坪多次捡上一堆小石头,站在楼上往下打女生的头。班主任火了,把他带到张桂梅面前:“张老师,你说这样的学生怎么教?”小坪一见张桂梅就哭了。“孩子是真把我当妈妈了,在用眼泪说他的委屈呢。”张桂梅只说了一句:“跟我回家!”回到福利院,张桂梅让小坪吃饭、洗澡换衣服,安顿他躺下,坐在床边看着他睡着,没有说一句批评的话。过后,小坪变得听话多了,再也没发生此类的事。

在华坪县城的几所中小学校,张桂梅是出了名的“护孩子”家长。福利院的孩子在学校里和其他同学打架,处理时张桂梅让孩子回“家”,她留下向同学家长赔礼道歉;个别孩子在这所学校呆不下去了,她跑教育局,到其他学校请求接收孩子转学。同事们也“看不下去”,劝她说:“张老师,你也是当老师的,不能这样护孩子啊。”张桂梅一一解释,这里的孩子有的是家庭发生变故,他们对社会、对他人不信任,甚至有的还有敌意;有的在社会上流浪了几年,沾上了不好的习气……这些孩子不教育好将来到社会上会怎么样?“有毛病的孩子就像长弯了的小树,我做家长的,得慢慢地帮他们长直才行啊。”

目前,华坪儿童之家福利院先后收养的84名孩子中,已经有20多人走向社会,成为自食其力的人;17人分布在全省各地读书;其他的仍在儿童之家生活,在张桂梅妈妈的呵护下幸福成长。

记者 何侃 李秀春 乐志伟 江世震(云南日报)

大德无形 大爱无声

2008年03月21日 《云南日报》

她是一名人民教师,但却在平凡的岗位上做出了不平凡的成绩;她没有生育子女,但她却是50多名孤儿心目中最挚爱的母亲;她是一名普通女子,但在尝遍了人世间种种苦辣酸甜之后,依旧能够坦然笑对生命;她虽然过着十分清苦的生活,但却把自己的工资和来自其他收入都用来回馈社会……她就是张桂梅。从她的身上,我们看到了这个时代先锋的缩影,感受到了一名共产党员坚韧不拔的意志、火红炽热的内心。

本是一片来自北国的雪花,却翩翩然飘落在祖国西南边陲的大地,自此,张桂梅慢慢融化、渐渐渗入,将自己的青春、血汗、泪水毫无保留地献给了这片让她难以割舍的土地。为人师者,她积极探索钻研教育规律和民族教育发展的新模式,总结出了一套适合民族贫困山区教育特点的教学方法;为人母者,她将人世间最无私最伟大的母爱,毫无保留地献给了她的学生和那些失去父母而需要帮助的孩子们;作为一个普通女子,当她历经了生命中一次次打击之后,依然用单薄的臂膀,以惊人的毅力对抗着病痛,以乐观的心态积极面对生活。而在这一切的背后,则是一种人生信条在闪闪发光——“如果我有追求,那就是我的事业;如果我有企盼,那就是我的学生;如果我有动力,那就是党和人民”……因为自己得到过社会和群众的帮助,她便把这种感激之心、感恩之情,一并投入到工作和生活之中,将爱撒播,让爱传递,源源不息。

从张桂梅同志身上,我们看到中国女性勤劳善良、宽容忍让、乐观豁达等优秀品质的同时,更感受到了这其间折射出来的人间真爱,超越了生命的长度、灵魂的深度、心灵的宽度,正形成为一股积极向上的精神风貌,在这个社会弥漫开来。她身上体现的那股子敬业与奉献、豁达与乐观,也正形成为一粒粒希望的火种,在点亮自己的同时,也照亮了迷失在人生道路上的芸芸众生——它让我们更多人明了,自我企求实现的人生价值、孜孜追寻的生命意义,应该是达到个人价值与社会价值的完美契合,应该是始终怀揣理想与信念,用宽阔而温厚的胸怀,面对人生航程中的每一次波澜。

大德无形,大爱无声。我们从张桂梅同志身上,看到了更多“大德”与“大爱”的现实表达,这正是社会主义核心价值体系的生动诠释,是深刻践行社会主义荣辱观的杰出典范。她用自己平凡而踏实的足迹,书写了一名中国女性不向命运低头、不向磨难屈膝的坚强意志,充分体现了一名人民教师对党和人民教育事业的无比热爱和忠诚,充分体现了一名共产党员崇高的思想境界和高尚的道德情操。

大力弘扬张桂梅同志的崇高精神,我们要学习她努力实践“三个代表”重要思想,带头贯彻落实科学发展观,牢记宗旨、坚定信念、对党忠诚的优秀品质;学习她淡泊名利、无私奉献、不求回报的崇高境界;学习她热爱生活、艰苦奋斗、乐观向上的优良作风;学习她爱岗敬业、教书育人、为人师表的高尚品德。我们要以张桂梅同志为榜样,认真学习贯彻党的十七大精神,立足岗位,开拓进取,努力工作,为夺取全面建设小康社会新胜利,建设富裕民主文明开放和谐云南而努力奋斗,作出新的更大贡献!

(云南日报)评论员